労働者協同組合創造集団440Hz(令和5年6月設立)

不登校・ひきこもり経験者が運営する映像・デザイン制作集団

「労働者協同組合創造集団440Hz(以下、440Hz)」は、東京都新宿区で、映像制作やWebサイトの制作、パンフレットやチラシ等のデザイン制作を行っています。2010年に不登校・ひきこもりをした若者たちが立ち上げた株式会社としてスタートしましたが、みんなで意見を出し合って、それぞれの人生を大事にして働きたいとの想いから、2023年6月に労働者協同組合を設立しました。

これまでの活動の経緯

自分たちに合った働き方を求めて

代表のIさんは、中学校で不登校を経験し、フリースクールを経て、同じような経験をした若者が集まるオルタナティブ大学「TDU・雫穿大学(てきせんだいがく)」(注)に入りました。そこで出会った仲間とともに映像制作の手法を学びながら、映像制作会社のインターンに参加したり、児童館の紹介映像や市民運動のイベント映像の制作などを請け負ったりすることで、働くことへの自信を得ていきました。

(注)TDU・雫穿大学は、その人自身の関心から学び、自分としての「生き方」「働き方」を模索できるオルタナティブ大学。 不登校・ひきこもりなど苦しさを抱えた若者も多く通い、自己否定感などを解体し自分の関心を探りながらさまざまなことを学び、その関心から始まる自分に合った「働く」「生きる」の形を実践的に創っている。アドバイザーに上野千鶴子氏、平田オリザ氏など。

卒業後の進路を考えたとき、Iさんと仲間たちは「自分たちにあった働き方を求めて、既存の会社に入るより、起業した方が早いのではないか」と考えました。そこで、大学時代に繋がりを持った人たちに出資を募り、自分たちでもお金を出し合って株式会社を起業しました。

法人名の440Hzとは、赤ちゃんが初めて息をすったときにあげる最初の泣き声の音の高さで、ちょうどラの音にあたります。世界中、どの赤ちゃんもその高さで泣くといいます。私たち一人一人の声は決して大きいとは言えないですが、心の奥底から、根源的な声をあげたいとの想いから、この法人名をつけました。

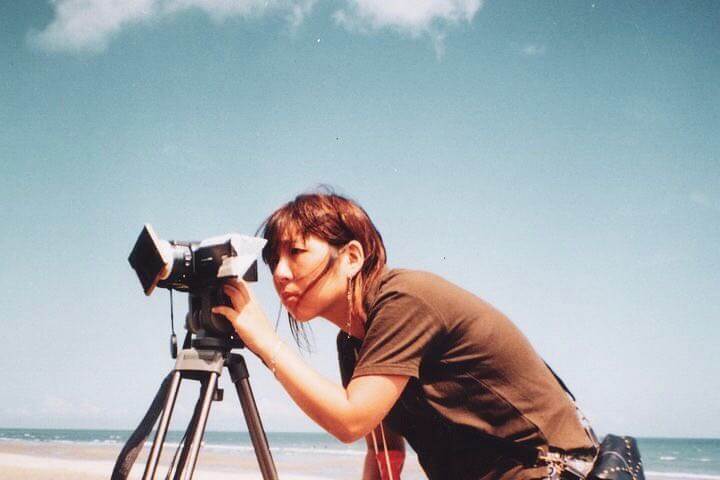

- I さんの学生時代、自主映画の撮影風景

自分たちに合った働き方を求めて、労働者協同組合を設立

「私たちには失敗しても受け止めてくれる場がありました。そして、存分に試行錯誤して、一緒に変わっていける仲間がいました。そのことが440Hzの設立へとつながりました」とIさんは語ります。

労働者協同組合について知ったのは、仲間の一人がひきこもりの支援者が集まる全国大会に参加したのがきっかけでした。当時、創造集団440Hzは株式会社でありながらも、全員で意見を出し合って、互いを尊重する働き方を大切にしていたので、そこで紹介された労働者協同組合の取組は、「自分たちの目指す働き方に近いな」と感じました。

そこで、自分たちに合った働き方を求めて、労働者協同組合の設立を決めました。

活動に当たり大事にしていること(意見反映の方法等)

お互いにフォローし合って働く

組織の運営は、毎週の全員参加の話し合いを経て行っています。それぞれが、アルバイトなどで傷ついた経験があることから、仕事で無理をしそうなときはお互いにフォローし合って、また、働くことのみならずそれぞれの人生を大事にしています。

- 社内報告会の様子

依頼主との関係を大切に、口コミでの仕事が広がる

それぞれの給料、労働時間、経営の方針も、話し合いの対象です。また、利益を重視するのではなく、依頼主との関係を大事にするということも話し合っています。

設立初年度には、UNHCR(国連高等難民弁務官事務所)からの依頼で、ミャンマーのカレン族の難民に、第三国定住先として日本を紹介する映像を制作しました。視覚障害者の団体からのパンフレット制作依頼も請け負いました。こうした仕事の内容や、関係を大事にする仕事の仕方を評価いただき、今では、口コミでマイノリティ団体やNPO、協同組合からの仕事が多くきます。

- 韓国のフリースクールを取材

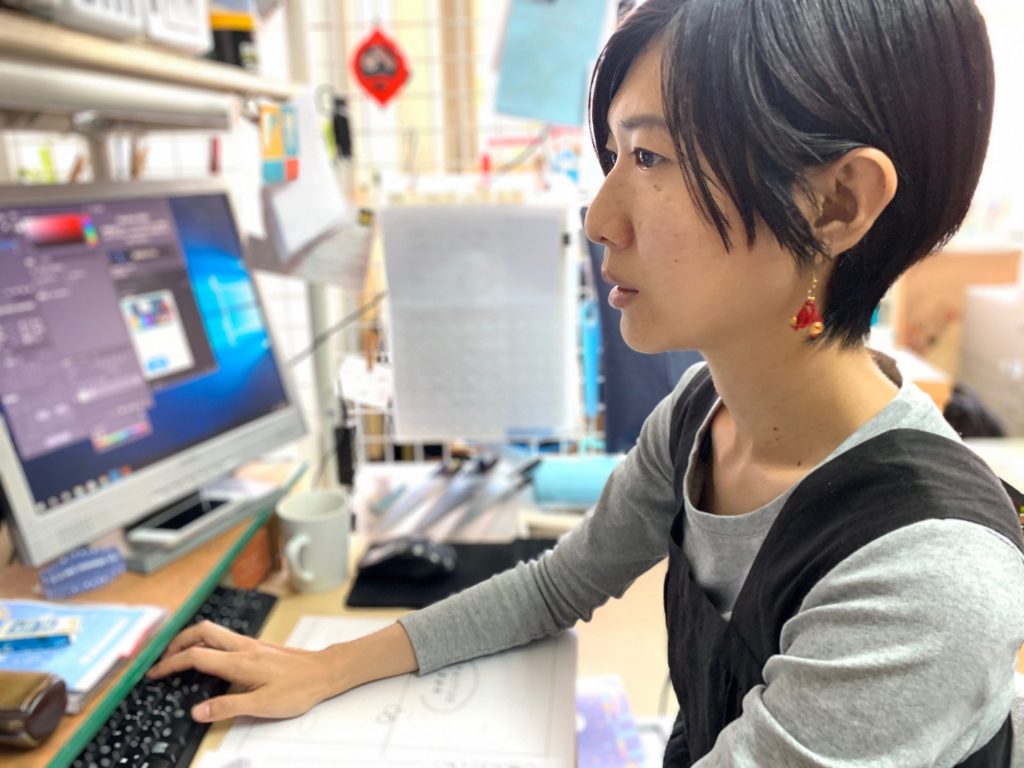

- デザイン作業をする組合員

コロナ感染症拡大により映像制作業界も影響を受けるなか、皆で話し合って、映像やデザイン制作に加えて映像配信業務にも力を入れ始めました。

- 動画配信業務中の様子

今後の方向性

2023年6月6日に、労働者協同組合創造集団440Hzの創立総会を開催しました。労働者協同組合で働く方々との出会いは、私たちにとってとても大きな意味を持ちました。その場に関わる一人一人が、自分の意見をもち、自分たちで資金を持ち寄り、自分達で運営するという在り方は、出身のオルタナティブ大学において、自分から始まる学び・表現を行ってきた私たちの生き方の先にあると強く感じました。

また、自分から始まるオルタナティブ大学の学びと、自分から始まる労働者協同組合の働き方こそが、この社会を全ての人を幸福なものにしていくために不可欠であると感じています。

今後も、これまでにやってきたマイノリティの方々の活動をサポートするような仕事を継続することはもちろん、自分たちの不登校・ひきこもりの経験を生かし、出身のオルタナティブ大学、労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団と協同で、不登校などの子どもを持つみなさんと、「リゾームスクール」という名で、家庭を中心とした学びの在り方(ホームベースドエデュケーション)を行っていきたいと考えています。

こういう取組を通じて、今後も、お互いの存在を大切にしながら、それぞれがその人生を存分に生きられる社会へと向かう、灯の1つになれればと思って働いていきたいです。

基本情報

法人名 労働者協同組合創造集団440Hz

事業所の所在地 東京都新宿区新宿 1-36-2新宿第七葉山ビル3F

設立 2023年6月

事業内容 映像制作 デザイン制作 WEBサイト制作 動画配信 イベント運営 各種WSの企画・運営など

組合員数 4人

組合員の年代別構成 30代~50代

組合員以外の就労者 0人

売上高 3000万円(年間見込)

出資1口の金額 3万円

出資の総口数 36口

(令和5年7月2日現在)