労働者協同組合HATO文化編集部(令和6年11月設立)

本をつくるだけじゃない!

編集力で、人と環境にやさしい平和な社会をめざす

文化芸術分野における労働者協同組合の先駆けとして誕生したHATO文化編集部は、東京都世田谷区を拠点に活動する編集者のチームです。子どもや女性、環境問題などをテーマとした発信を中心に、書籍やパンフレットの編集をはじめ展覧会、イベント、グッズの企画制作、SNS運営、PR業務など、多岐にわたる活動を行っています。

これまでの活動の経緯

編集・出版という仕事を労働者協同組合で

HATO文化編集部の立ち上げメンバーは、フリーの編集者と出版社に勤務していた編集者です。それぞれが新しい働き方を考える転機を迎え、これからどう仕事をしていくかについて考え始めたタイミングで、労働者協同組合という働き方に出会いました。

ひとりでは不安。でも、雇う・雇われる関係もしっくりこない。そんな気持ちに労働者協同組合がフィットしました。仲間が集まり、対等な関係で経営も仕事も行うという民主的な理念に共感を覚えました。編集者という職業柄、できたばかりの新しい法人格に対する好奇心と進取の気性もあったかもしれません。

編集者スピリットを発揮し、設立に伴う行政手続きも自分たちでやってみようと取り組み始めました。しかし、不慣れゆえにとまどうことばかり。体験取材さながらあちこちを訪問し、レクチャーを受けるうちに少しずつ労働者協同組合への理解が深まっていきました。

「編集力」で、よりよい社会をつくりたい

編集者の仕事は本をつくるだけではありません。業務を通じて必要とされる「課題を整理してわかりやすく伝える力」「人と人をつなぐコミュニケーション力」がさまざまな場で役立っています。実際に、まちづくりや地域ブランディングなどで活躍する編集者もいます。

培ってきた編集力でもっと社会に貢献できるのではないか。そう考えたこともHATO文化編集部を始めた理由のひとつでした。

1年目の現在はまず、展覧会の構成やパブリックスペースの図書コーナーの選書を行うなど、空間や場の編集へと活動の幅を広げています。

平和の象徴ハトをシンボルキャラクターに

法人名称である「HATO」は平和の象徴であるハトに由来しています。これは、長く育児雑誌や子どもの本をつくってきた視点を生かして、「多様性やいのちを大切にする社会と、平和へと向かう発信をしていきたい」という志を表しています。

ロゴマークはブックデザイナーが描いてくれました。ハトが下を向いているのも「足下の暮らしを見つめよう」と言われているようで、どこか自分たちらしいと感じています。

社会状況が厳しくなると後まわしになりがちなのが文化芸術です。本を読む、音楽や美術を楽しむという行いは本来、食べることと同じくらい大切なこと。特に、子どもの成長には不可欠です。子育てや福祉など、ケアを担う活動が充実している労働者協同組合ですから、社会に必要な両輪をなすものとしてHATO文化編集部のような文化芸術的な分野を担う組合の役割は小さくないはずだと考えています。

- 左はHATO文化編集部のロゴマーク、右は設立メンバー。ロゴマークはデザイン事務所・コズフィッシュの作品。 撮影/宮津かなえ

活動に当たり大事にしていること(意見反映の方法等)

本づくりのスキルを労働者協同組合の運営に生かす

チーム内での合意形成は比較的スムーズですが、その背景には本づくりの経験があると感じています。本や雑誌をつくる工程には実に多くの人たちが関わります。著者や取材先のほか、フォトグラファー、イラストレーター、デザイナー、印刷会社、出版社など、そのすべての人々の間をつなぎ、調整していくのも編集者の仕事です。

一冊の本ができるまでには何度も打ち合わせを重ねます。ときにはお互いの意見が折り合わず、胃が痛くなるような局面もありますが、話し合いによるブラッシュアップを重ねることによって、1人ではなし得ないものができあがります。だからこそ、粘り強くやりとりすることが重要なのです。

労働者協同組合に求められる「話し合い」や「意見反映」の原則は、そうしたおなじみの編集会議に「労働者協同組合の運営」というテーマが加わる形で自然に行うことができていると感じています。

誰かだけに負担がかからないよう、こまめに進捗確認

労働者協同組合の設立前から一緒に仕事をしてきたこともあり、メンバー間の価値観は概ね共有できていますが、それでもやはりコミュニケーションは重視しています。リモートワークを基本としているので、業務連絡や他愛ないおしゃべりはメールやチャットアプリで、進捗の確認や相談は、週に一度のオンラインミーティングで行っています。

就労時間やペースは規定の時間内で各々に任されますが、誰かが無理をしすぎないよう担当を振り分け、状況を見ながら調整し、月に一度は実際に集まって編集・運営会議を開きます。そのほか、取材や打ち合わせで顔を合わせる際にも時間をつくりミーティングをしています。ちょっとした雑談も大事なアイデアソースです。

総務・経理的な仕事も明確な担当分けをせず、入出金も皆で管理してきましたが、やはり不得手であることは否めず、負担も大きくなってきました。そこで、その時間を得意な編集業務にあてるほうが経営的に賢明だと考え、労務の一部を埼玉ワーカーズ・コレクティブ連合会保険事務組合に、税務・財務は労働者協同組合に理解のある会計事務所にサポートをお願いすることにしました。

監事の存在とアドバイスは大きな支え

労働者協同組合には監事という役員を置くことが必要です。そもそもHATO文化編集部に労働者協同組合法の施行を教えてくれたのが、大学院で協同組合について研究していた現監事だということもあって、情報はいつも監事も含めて共有しています。監事とのコミュニケーションは組合にとって大きな支えとなっています。

実働メンバーではない立場で組合を客観的に見てくれる監事の存在は心強く、日常的にアドバイスを得て運営に反映しています。監事は労働者協同組合という新しい冒険を共に楽しむ仲間。互いに学びにつながりそうな展覧会や催しには揃って足を運んでいます。

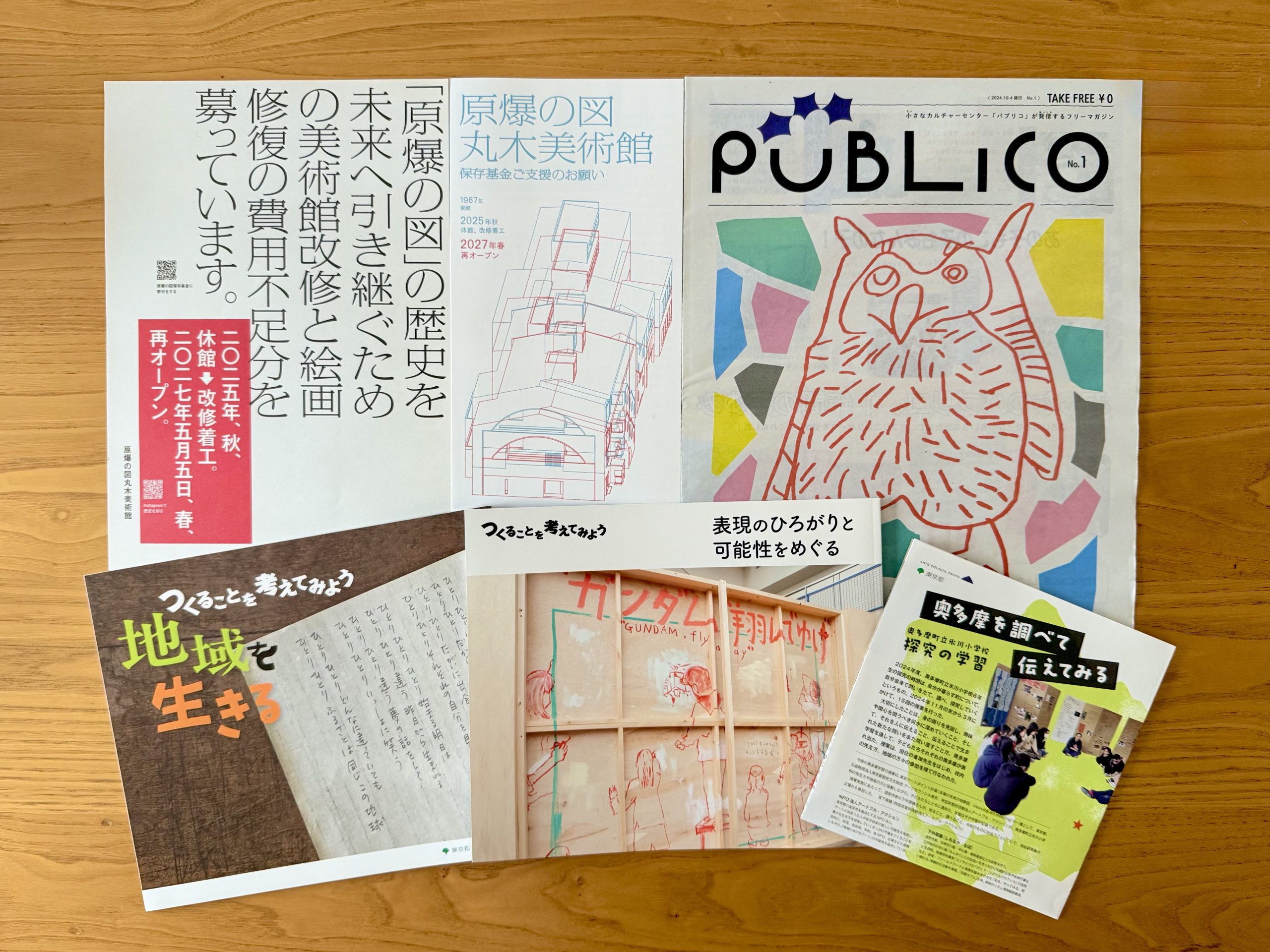

- これまで携わった仕事。「全日本海員組合」の本部会館大改修の竣工記念品(左上)と図書資料室(左下)、展示室(右下)。「原爆の図丸木美術館」の保存基金リーフレットなど(右上)。

活動に当たり生じた困難や課題、それに対する対応

制度の中で公平性を保つには?

同じ悩みを持つ人たちとの意見交換を

いちばん難しさを感じているのは、自分達が目指している働き方と実際の制度の間に少し違いがあるところです。対等な関係であるはずの組合員の中で代表理事を決める必要があり、他の組合員との間で労働契約を結ばねばなりません。雇用保険や報酬面などでも異なる取扱いとなるため、設立手続きの途中でもその点でしばしばつまずきました。

労働者を守るために労働基準法に則る必要はあると思う一方、少々居心地の悪さも感じています。組合員みんなで話合い、現在は代表理事を2年交代制にすることで公平性を保つという折り合いをつけることとしましたが、他にも何かよい改善策はないか、同じ悩みをもつ方たちとの意見交換ができればと思っています。

二拠点生活によるスケジュール調整の課題

設立と並行するタイミングで、2名の組合員がそれぞれ山梨県北杜市、岩手県盛岡市と東京を行き来する二拠点生活を始めました。オンラインを活用しているとはいえ、打ち合わせや取材などのスケジュール調整は大きな課題です。また、急な案件が生じた際は都内在住の組合員に頼ることになってしまうため、できるかぎり先々まで予定を立てて動くようにしていますが、まだペースを試行錯誤している途上です。

いずれは、二拠点を持っている強みを生かし、それぞれの地域でも地域課題に取り組む仕事ができれば、よりいっそう労働者協同組合の理念に沿うことができるようになるのではと考えています。

- 「戦没した船と海員の資料館」(兵庫県神戸市)にて、戦時中、国に徴用された民間船の被害について取材中。

今後の方向性

労働者協同組合について、わかりやすく伝える本を

今後は自分たちからの発信や企画提案を増やしていくことも設立時からの計画です。まだ設立して間もないこともあり、現状では依頼を受けて取り組む仕事が優先になるのですが、これからは積極的に企画していこうと考えています。

特に出版事業は、個人で行うよりも製作費や流通の面において、積立金などの仕組みをもつ労働者協同組合であることがメリットになると考えています。

労働者協同組合という働き方について広くわかりやすく伝える本の出版も企画しています。労働者協同組合は、働き方において自由や平等という理想を体現できる仕組みであり、若い世代の人たちの新しい選択肢になるはずです。国内外の労働者協同組合の活動紹介や自分たちの実践を通じて、これから立ち上げを検討する人たちのガイドになるような内容にまとめるつもりです。

フリーの編集者、クリエイターのサポートも視野に入れて

昨今、労働者をめぐる状況は厳しいと言わざるを得ません。HATO文化編集部のメンバーは就職氷河期世代にあたりますが、なかでもフリーランスとして働く人も多い編集者やライターなどのクリエイターは、報酬のガイドラインなども明確ではなく、生活不安が大きい職種です。

そのような「文化を担う人たち」に対して、バックオフィスを共有したり、福利厚生を提供したりする仕組みをつくることも、長期的な目標として活動の視野に入れています。

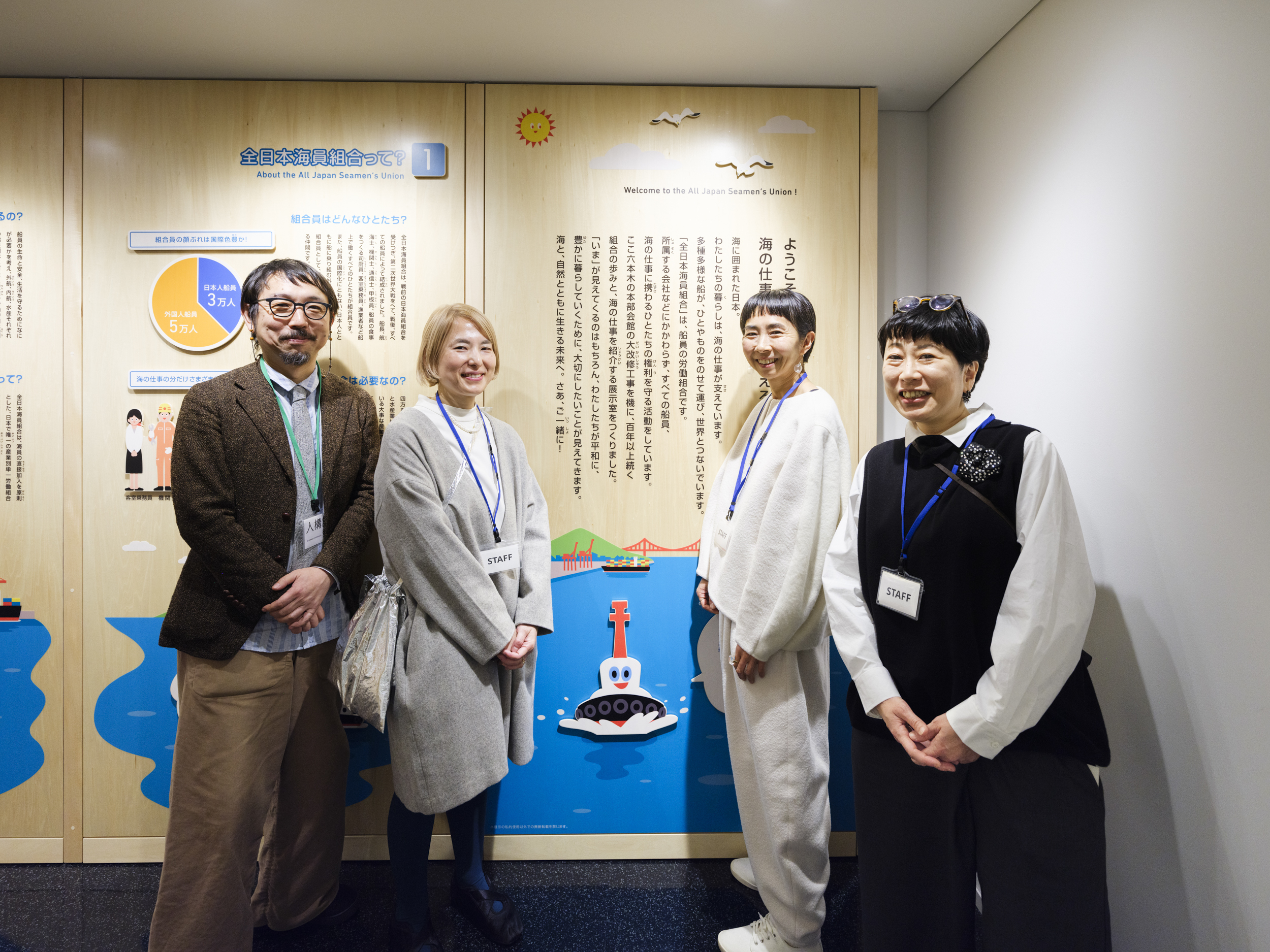

- 全日本海員組合本部会館(東京都港区六本木)の展示室のオープニング時。制作したパネルの前で監事とともに。 撮影/中川周

基本情報

法人名 労働者協同組合HATO文化編集部

事業所の所在地 東京都世田谷区

設立 2024年11月

事業内容 メディア編集、展示・イベント等の企画制作

組合員数 3人

組合員の年代別構成 40代〜50代

組合員以外の就労者 0人

売上高 1千万円(年間見込額)

出資1口の金額 5万円

出資の総口数 9口

(令和7年5月末現在)